国際法学会エキスパート・コメント No.2016-13

瀬田 真(横浜市立大学国際総合科学部准教授)

脱稿日:2016年12月8日

1.はじめに

最近、尖閣諸島周辺に中国公船が航行して来ることに関連し、「接続水域」という用語を新聞報道などでよく目にしますが、そのような報道では、この「接続水域」がいかなるものかを誤解させかねないような表記が少なからずあります。例えば、ある新聞の朝刊において、中国公船が尖閣諸島周辺の接続水域を航行し、領海に侵入した(侵犯ではない)ことに対し、日本が領海と接続水域からの公船の退去を求めた、といったような記載がありました。この記事自体は事実を記述したもので、国際法に精通した政府の方々はもちろん、勉強熱心なマスコミの方は、接続水域がいかなる水域かを理解されているのは私も承知しています(例えば、日本経済新聞社の2016年6月10日朝刊では、「きょうのことば」として接続水域をとりあげ、正確な説明を付しています)。新聞報道などでは、紙幅が著しく制限されるために、単純化した表現となりがちで、十分な説明を付すことが困難であることも、正確性を欠く表現となる一因だと思います。しかしながら、上述のような描写は、さも沿岸国は他国の公船に対し、自国の接続水域からの退去を(領海において無害ではない態様で航行する船舶に対するのと同様に)要求することができるとの誤解を与えかねません。このように、日本が自国周辺水域に対して、国際海洋法が付与する以上に強い権限を有するかのような描写は、接続水域だけでなく、領海・排他的経済水域(EEZ)・大陸棚と、沿岸国の権限が及ぶ水域について話したりする場合に、日本社会で一般的に見られる傾向にあると感じています。そのため、国際法学会エキスパート・コメント委員会の任を受け、「接続水域」のより正確な理解を普及すべく本稿を執筆します。

2.接続水域の発展過程

この「接続水域」に対する沿岸国の権限を理解する上では、海洋法の発展史を学ぶ必要があります。現在では「海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)」において、12海里と定められている領海の幅員ですが、この幅については、UNCLOSが採択される1982年まで国際的な合意はありませんでした。UNCLOS締結へといたる第三次国連海洋法会議において、日本が領海3海里を主張し続けていたのは国際的にも有名な話です。接続水域は、そもそもは、18世紀の英国徘徊条例や1922年米国関税水域など、各国が自国を発着する船舶について、領海外においても規律しようとした実行に由来します。それが、UNCLOSが締結される以前に海洋法の基本枠組みとして機能していたジュネーヴ海洋法四条約のうちの一つ、「領海及び接続水域に関する条約(領海条約)」において、実際に制度として規定されたと言えます。同条約において接続水域は、第24条で以下のように規定されています。

第24条

- 沿岸国は、自国の領海に接続する公海上の区域において、次のことに必要な規制(control)を行なうことができる。

(a)自国の領土又は領海内における通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の規則の違反を防止すること。

(b)自国の領土又は領海内で行なわれた(a)の規則の違反を処罰すること。

- 接続水域は、領海の幅を測定するための基線から十二海里をこえて拡張することができない。

- 二国の海岸が向かい合つているか又は隣接しているときは、いずれの国も、両国間に別段の合意がない限り、いずれの点をとつても両国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点から等しい距離にある中間線をこえてその接続水域を拡張することができない。

UNCLOSとの相違点としてまず注目すべきは、1項柱書の「公海上の区域において」という表現です。つまり、領海条約において、接続水域は明示的に公海の一部とされているのです。また、第2項では、接続水域を12海里まで設定することができるとしていますが、その12海里のどこまでを領海とすることが可能かについて、領海条約上、明確な規定はありません。領海条約において、既に接続水域なるものは規定されていたものの、その領海との物理的な線引きは行われていないのです。このように、領海条約においては、外縁がきめられる一方で、どこから始まるかも分からない形で接続水域は規定されています。

3.UNCLOSにおける接続水域

第33条

- 沿岸国は、自国の領海に接続する水域で接続水域といわれるものにおいて、次のことに必要な規制を行うことができる。

(a)自国の領土又は領海内における通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令の違反を防止すること。

(b)自国の領土又は領海内で行われた(a)の法令の違反を処罰すること。

- 接続水城は、領海の幅を測定するための基線から二十四海里を超えて拡張することができない。

(1)対象水域

対象水域については、2項が規定するように、沿岸(条文の「基線」とは沿岸に引かれた基準となる線です)より24海里までに設定することができます。ちなみに、UNCLOSでは、領海は12海里まで設定することができるとされています(第3条)。領海条約では明確にされていなかった領海の幅員が12海里までとされたことをうけ、その外側に同じだけ認める形で、24海里までとなったのです。このような条約規定に従い、日本が「領海及び接続水域に関する法律」において規定しているように、各国は国内法において自国の接続水域を定めています。そして、その中で具体的に、どのような権限を沿岸国は行使することができるかについては、1項に規定されています。

ただ、その前提として、(UNCLOS第2条で)沿岸国の領域主権が認められる領海とは、接続水域は大きく性質が異なる、つまり、接続水域に対して沿岸国は領域主権を持っているわけではないという点を確認する必要があります。確かに、接続水域を「公海上の区域」と明示した領海条約と異なり、UNCLOSでは、接続水域が公海の一部であるとの規定はありません。そうはいっても、公海について規定したUNCLOS第86条によれば、領海や内水に含まれないことから、接続水域は依然として、あらゆる国家に開かれた公海の一部と考えられます。このように、原則として公海の一部ではありながらも、領土・領海の秩序を維持するために認められるようになったのが、接続水域です。そのため、1項(a)(b)はいずれも、「領土又は領海」での違反について規定しており、接続水域それ自体での違反について、規制権を行使することを認めているわけではありません。あくまでも接続水域は、沿岸国の主権が及ぶ空間の秩序を維持するために認められた制度にすぎず、その水域そのものを根拠に沿岸国に規制権が付与されているわけではないのです。そのため、仮に外国の船舶が接続水域を横断する形で航行していたとしても、そのことのみを理由としては、沿岸国はいかなる措置も講じることはできません。

(2)沿岸国の規制権の内容

(a)に列挙されている、通関・財政・出入国管理・衛生といった問題は、問題が国内に入ってから、あるいは出るまでに対処することが難しい側面もあることから、(a)で「入ってくる船」に対して防止策を講じることを、そして、(b)で、「出ていく船」へ処罰することを認めています。この点、(b)の「処罰」については、なにをするかが明確であるため、イメージはしやすいと思われます。他方で、(a)の「防止」については、防止策としてどこまで沿岸国が行うことができるのかは、領海条約の採択前より議論が続くところです。とりわけ、忘れてはならないのが、上述したように、接続水域の制度は、接続水域そのものでの犯罪ではなく、領土・領海での法令違反を取り締まるために設けられた制度であるということです。そのため、 (a)の「入ってくる船」が、領土・領海での法令違反を既に行っていることを想定することは難しく、この点は特に問題となります。

具体的には、(a)の場合、沿岸国が規制権の行使として処罰に至る刑事訴訟まで行うことができるのか、それとも、単に行政警察のような活動に限定され、処罰することはできないのか、といった点については専門家の間でも見解が分かれています。接続水域の公海としての性質を強調する立場は、国家が防止策として処罰することなどはできないと主張します。これは、領海条約第24条とUNCLOS第33条の1項柱書において、法を制定し執行する権限を意味する管轄権(jurisdiction)という国際法上の確立した用語ではなく、「必要な規制」といった表現が用いられていることからも確認されます。さらに、接続水域の公海としての性質を強調する英国が領海条約の条文を強く支持したことも、この解釈を裏付けるものと言えます。(b)で「処罰」という文言が用いられ、(a)で同一の文言が使われていないことも、(a)では処罰ができないことを示唆しているとの見解もあります。これらのことより、領海条約とUNCLOSを文理解釈するのであれば、防止策はあくまで行政的な対応に留まり、処罰までは含まれないとする理解が有力なように思われます。)

他方で、場合によっては「入ってくる船」を接続水域で拿捕して、処罰を科すことは禁止されていないという主張もあります。このような主張は、接続水域が領海条約において制度化される以前、さらに、制度化された後も、実際に、国家が処罰まで行っていることを根拠としています。ここで、制度化される以前はいざ知らず、制度化された以後に条約の規定内容に違反することをした場合、単に条約違反となるのであって、条約を理解する助けとなるわけではないのでは、と思われるかもしれません。しかし、条約をどう解釈するかを規定した「条約法に関するウィーン条約」では、「条約の適用につき後に生じた慣行」が条約を解釈する手がかりになり得るとされています(第31条3項(b))。そのため、多くの国家が領海条約24条やUNCLOS33条の1項(a)が処罰までを認めていると解釈し、実際に規制権を行使して処罰しているのであれば、そのような解釈がより説得力を持つと考えられるようになります。このような解釈手法は、条約起草者の意図から逸れるという意味では、条約の法的安定性を損なう可能性があるものと言えますが、他方で、一般的に改正が困難な条約を、その時代時代に合わせた形で運用していく観点からは高く評価されます。

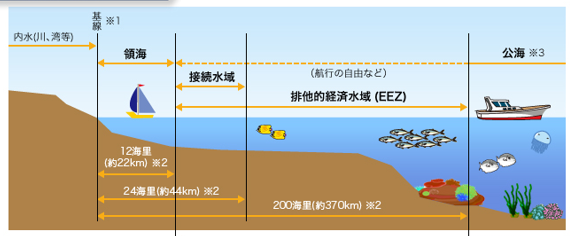

図1 水域区分の概念図(外務省HPの図を改変)

さらに、現在の接続水域における沿岸国の権限を考える上では、UNCLOSによってEEZが導入されたことにも留意する必要があります。というのも、接続水域は、先述したように公海の一部ですが、また同時に、EEZの一部でもあるからです。UNCLOSにおける水域区分はよく図1のように説明されますが、まず、沿岸からの12海里までで領海と公海の二つに大きく峻別されます。領海までは沿岸国の主権が及び、その外側の公海には、いかなる国も主権を及ぼすことはできません。そして、沿岸国は公海上の24海里までに接続水域を、さらに、200海里までにEEZを設定することができるのです。そのため、12海里から24海里までは、接続水域でありEEZであり公海であるのです。これは、ある水域において、UNCLOSの第何条が具体的に適用されるのかを考える上で重要です。そして、EEZにおいては、沿岸国は天然資源等に対して主権的権利や管轄権を行使することが認められています。ここでいう主権的権利や管轄権がどういった権限であるかについても、不明瞭な部分がなくはありません(主権的権利は主権より弱く、管轄権より強い権限とイメージしてください)。しかしながら、EEZを設定する沿岸国が、例えば、自国法に違反する漁業を行う漁船に金銭罰を科すことは、UNCLOS第73条において明示的に認められています。これらの事実に鑑みますと、仮に接続水域において、「入って来る船」について処罰ができないとしても、EEZに対する沿岸国の権限に基づいて処罰をすることはできることとなります。

4.おわりに

このような観点から日本政府の中国公船への対応について考えてみますが、日本政府が主張するように、尖閣諸島が日本に帰属することについては前提とします(この帰属の問題は、本稿の主題とは別問題なので、その点には触れません)。そうして日本政府の対応を評価いたしますと、政府は、あくまでも中国公船が領海に侵入してくることを根拠に接続水域からも出ていくことを求めているにすぎず、接続水域での航行を否定したり、強制的な措置を講じたりしているわけではありません。接続水域については、領域主権は認められないものの、防止策として一定程度の権限を行使するができること、さらに、EEZに対する沿岸国の権限として、日本が違法活動を行う漁船を取り締まることができことは確認してきたとおりです。これらのことから、中国公船はさておき(公船に対しては、主権免除という他の国際法の観点からも日本の管轄権行使が問題となり得ます。詳細については、坂巻静佳「軍艦その他の政府公船に対し保護権の行使としてとりうる措置」『日本海洋政策学会誌』第5号(2015年)48-60頁を参照)、私人の漁船に対しても警察権を行使しないことは、日本政府が弱腰だからだとの批判もあるかもしれません。しかし、上述したように、UNCLOS上、防止策としてどこまで規制権を行使することがそこまで明らかではないこと、また、中国公船も漁船とともに航行しているという事実に鑑みれば、物理的な強制力を用いるのではなく、平和的に事態を解決しようとする日本政府の対応は、国際法の観点からは高く評価されるべきと言えます。このような対応はまた、安倍首相が打ち出す、海における法の支配を強調する外交の流れに沿うものとも言えるでしょう。

現在、イタリア海軍の軍人がインドの接続水域においてインド人漁師を殺害した事件が仲裁裁判所に付託されています。フィリピンが中国を訴えたのと同様の手続きで付託されたものです。この事件では、裁判所が裁判を行う権限があるかないかといった問題や、上述の主権免除の問題等、裁判所がどこまで踏み込んだ判断を下すことができるかは明らかではありません(事件の概要については、拙稿「エンリカ・レクシー号事件」鶴田順(編)『海賊対処法の研究』(2016年、有信堂)159-160頁を参照)。しかしながら、フィリピン・中国の仲裁裁判が長く論争の続いてきたUNCLOS第121条の解釈に方向性を示したように(詳細については、加々美先生のエキスパート・コメント「南シナ海仲裁判断における島の定義」を参照)、このイタリア・インドの仲裁裁判が、同じく長く議論のある接続水域の性質について、何からの方向性を示すことが期待されます。